备注 : 这是我在好久以前写给我路上的朋友们的一封信.想想应该是两年前的这个时候吧.

有我在贵阳和后来又再阳朔遇见的英国COUPLE (PHI & DAN)

有我在黄果树同游来自天津的王 博姐 (谢谢你让我成为你VIDEO里的一个角色)

有我在兴义遇见的上海朋友,黄磊(难忘那边吃边抹汗和把辣椒拿开的烤鱼)

有在贵阳与我分享你走遍伟大旅游 计划的加拿大朋友

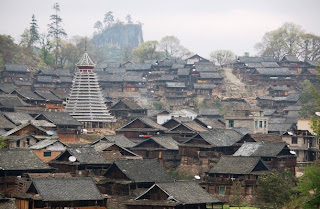

有同游郎徳及西江的深圳/卢沽湖朋友,小屈

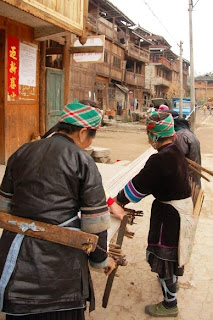

有与我同游西江,从江,芭沙以及小黄寨来自山东的马琳和深圳的晓萍(难忘我们一起在从江追新郎和新娘,到小黄因公车出问题而一起步行上山,以及一起享用可爱老阿嬷为我们准备的酸汤粉)

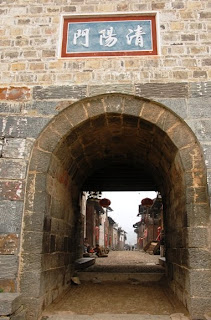

有在去肇兴路上相识的杨姐,莫老板和另一位朋友(你们的热情让我毕生难忘,不但与我同游堂安寨,更热情的招待我晚饭-有杨姐自己掩制的侗家掩鱼,有莫老板拿手的凉拌菜和火锅啤酒牛肉,大家一起唱歌喝酒的时光)

有在肇兴相识的一班可爱的老师 們(沈X2, 梁,杨和夏老师),不但招待我好吃的苗家酸汤鱼,沈老师掩制的美味腊肉以及侗家酒, 大家一起看表演,以及那聊不完的话)

托杨姐的福到堂安寨村委会家做客,热情招待我这位外国朋友的吴坤龙大哥

更难忘来送我上车到下一站的杨姐和沈老师,还给我送上纪念品和饮料.那一刻,一向来感性 的我真的好依依不舍,为了留下美好的印象,只好把眼泪留在眼框里.

一起到富录参加三月三花炮节的 北方朋友

有在龙脊金坑梯田田头寨有说有笑的一班朋友-柳州的小姚和钟慧,韩国的柳先生,广东的飞机和小鱼,以及在桂林读书的小卢. 虽然遇到浓雾弥漫的天气让我无法看到龙脊梯田的壮观,但主人家的热情接待 – 陈哥, 潘大姐,陈姐以及小倩倩让我在那里待了自在舒服的好几天.那一碟由我们自己在路上采摘的竹笋特别美味.

偶遇在漓江徒步途中的贵阳以及重庆的朋友们

还有在那阳朔-深圳的茫茫长途车上相识的李昌杰,一位有干劲的年轻人.

有了这么多人的陪伴,我这一趟独自出游的旅途怎么还可能孤单呢?

通讯科技让世界变得好小,但要相遇相识决不容易,更何况是在那强大的中国.或许我们就只有那一面之缘,但我的祝福都与各位相伴.